무덥다. 5월이 윤달로 또 한 번 끼어든 탓이다. 폭염과 열대야는 진즉에 찾아들었으니, 후텁지근한 날씨가 연일 이어진다. 그 답답한 심정에서 우선 고른 글은 고려 말기의 명현(名賢) 목은(牧隱) 선생의 「육우당기」 가운데 한 대목이다. 본문에 보이는 ‘경지(敬之)’는 김구용(金九容, 1338~1384)의 자(字)다. 그는 우왕(禑王) 초기인 1375년 북원(北元)의 사신을 물리칠 것을 주장하다가 이인임(李仁任)에게 배척을 당해, 지금의 죽산(竹山)인 죽주(竹州)로 유배되었다. 그리고 나중에 어머니의 고향이었던 여흥(驪興)으로 이배(移配)되었다. 이때 그는 강・산・눈・달・바람・꽃과 벗하면서 육우당(六友堂)을 짓고 한가롭게 살았다. 그러다 1381년에 좌사의대부(左司議大夫)에 임명되었으니, 「육우당기」는 이 어름에 지어진 작품으로 추측해볼 수 있다. 덧붙여 이 글에는 멋들어진 사륙병려체(四六騈儷體)가 깃들었음을 지적해 둔다. 그런데 ‘시중유화(詩中有畵)’라더니, 「육우당기」는 그야말로 문중유화(文中有畵)다. 강물에 배를 띄우는 일, 가뜬한 차림으로 산에 오르는 일, 떨어지는 꽃잎을 헤아려보는 일, 맑은 바람을 마주하고 서 보는 일, 눈[雪]을 밟고 절간을 찾아가는 일, 달을 마주하고 손님과 술 한 잔 나누는 일 등 모두가 문인화(文人畵)에서 흔히 보는 소재다. 그뿐만이 아니다. 이 글을 접하는 순간 한 편의 시가 떠오르기도 한다. 당나라 유종원(柳宗元)이 남긴 「강설(江雪)」이 그것이다. 전문(全文)은 다음과 같다. 온 산에 새들의 날갯짓 끊어지고/ 千山鳥飛絶(천산조비절

모든 길에 사람 자취 사라졌거늘/ 萬逕人蹤滅(만경인종멸)

외로운 배엔 도롱이에 삿갓 쓴 노인이/ 孤舟蓑笠翁(고주사립옹)

눈 내리는 추운 강에서 홀로 낚시하네/ 獨釣寒江雪(독조한강설) |

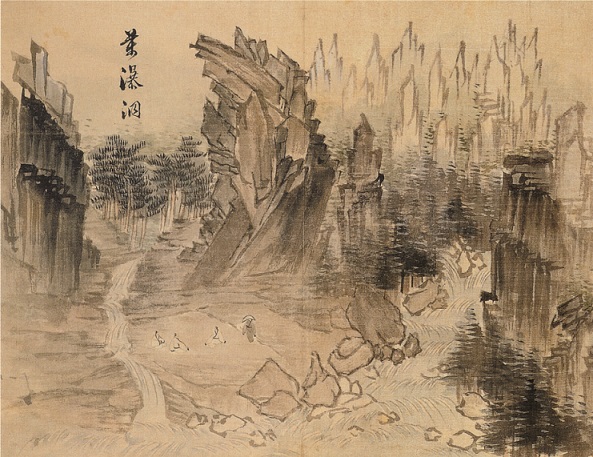

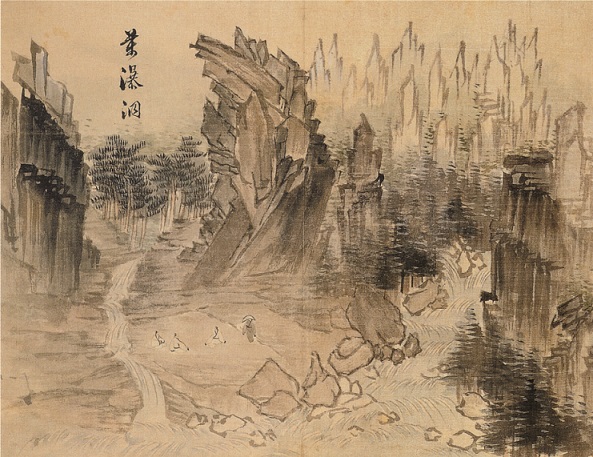

▶ 금강산 만폭동, 『우리땅 우리진경』에서 인용 그러나 줄글[散文]에서 어찌 그림만 보일까 보냐? 아래에 소개하는 농암(聾巖) 이현보(李賢輔, 1467~1555)의 『동유기(東遊記)』에서는 시원한 물소리가 들리고, 물방울이 어린다. 「만폭동에서 마하연까지의 기문[自萬瀑洞至摩訶衍記]」 중 일부분이다. 잠시 쉬다가 서북쪽으로 구불구불 내려가 시냇물에 이르렀을 때 못 하나를 만났으니, 진주담(眞珠潭)이다. 폭포수가 떨어지다 벼랑 구멍에 부딪혀 마치 구슬이 뿜어져 나오는 듯해서 그렇게 이름을 붙인 것이다. 못 왼쪽에 바위가 비스듬히 처마처럼 불거져, 겨우 대여섯 사람을 가릴 정도였다. 그 아래에 다리를 뻗고 앉으니, 물거품이 튀어 이따금 얼굴에 날아온다.

또 그 앞 수백 보 되는 곳이 벽하담(碧霞潭)이다. 앞서의 진주담에 비해 더욱 기이하고 아름답다. 폭포수가 깎아지른 벼랑에서 곧장 떨어지는데 길이가 예닐곱 길쯤 된다. 떨어진 물은 사방으로 흩뿌려져, 골짜기 전체가 온통 안개와 흰 눈에 휩싸인 듯하다. 못의 넓이는 거의 예닐곱 무(畝)인데 색깔이 유리처럼 푸르고 맑다. 주위의 돌은 평평하고 넓어 큰 돗자리를 펼친 듯하다. 지팡이를 땅에 꽂은 뒤 주저앉아 지녔던 술을 꺼내 마시며 폭포를 올려다보고 못을 내려다보노라니 해가 기우는 줄도 몰랐다.

또 그 앞쪽 1, 2리에 몇 개의 못을 지나면 화룡연(火龍淵)이다. 넓이와 길이가 벽하담에 비해 10분의 1, 2 정도 더 크고, 구름이 잔뜩 끼어서 괴수가 그 속에 숨어있는 듯하다. 큰 바위가 접했고 소나무와 전나무가 바위를 덮었는데, 백 명이라도 앉을 수 있다. 이른바 만폭동은 여기까지다.

이 골짜기는 전체가 거대한 반석(盤石)이 바닥을 이루는데 돌들이 모두 옥처럼 하얗다. 시냇물은 비로봉(毗盧峯)에서 내려와 여러 골짜기 물과 합쳐 흐르다가 앞 다투어 내달려 모두 이 골짜기로 모여든다. 바위 중에 험악하면서 들쭉날쭉하고 얼기설기 얽힌 것들은 또 이리저리 늘어서서 계곡물과 겨룬다. 물이 이런 돌을 만나면 반드시 세차게 흐르다가 후려치면서 온갖 변화를 다 보인 뒤에야 비로소 성난 기세를 누그러뜨리고 느긋하게 흘러 평탄한 시내가 되고 얕은 여울이 되었다가, 중간에 낭떠러지를 만나면 또 떨어져 폭포가 되고, 폭포 아래에는 또 물이 고여 못이 된다.

[少憩, 從西北迤下, 抵溪得一潭, 曰眞珠。懸泉下觸厓窾, 逬若珠璣故名。潭左有巖斜出, 如覆屋簷, 僅庇五六人。盤礴其下, 餘沫時時來吹面。又前數百步, 爲碧霞潭。視前潭益奇麗。飛瀑從斷崖直下, 長可六七丈。潨流四濺, 一壑皆成煙雪。潭幅員幾六七畝, 其色綠淨如玻瓈。其傍石皆平廣, 如張大筵席。植杖趺坐, 出所携酒飮之, 仰觀泉俯窺潭, 不知日之將昳也。又前一二里, 歷數潭, 爲火龍淵。廣袤視碧霞, 加十之一二, 停畜霮䨴, 疑閟陰獸。石磯臨之, 覆以松檜, 可容百人坐。所謂萬瀑洞者, 止於此矣。蓋是洞全以大盤石爲底, 石皆白色如玉。而溪水自毗盧峰以下, 衆壑交流, 奔趨爭先, 咸會于是洞。石之嶔崎磊落, 槎牙齦齶者, 又離列錯置, 以與水相爭。水遇石必奔騰擊薄, 以盡其變。 然後始拗怒徐行, 爲平川, 爲淺瀨, 間遇懸崖絶壁, 又落而爲瀑。瀑下又滙而爲潭。] |

오늘도 무덥다. 이처럼 무더운 여름날에는 산수(山水) 간의 지극한 승경이나 만폭동의 시원함을 직접 누리진 못하더라도, 옛사람의 글을 음미하며 더위를 이겨내는 방법도 매우 좋을 듯하다. |