입력 : 2007.05.08 17:25 / 수정 : 2007.05.08 17:55

- 8일 인터넷 검색사이트 ‘구글’을 통해 상명대 재학생인 김모(여·22)씨 이름을 검색해봤다. 김씨의 주민등록번호는 검색 결과에 바로 노출이 됐다.

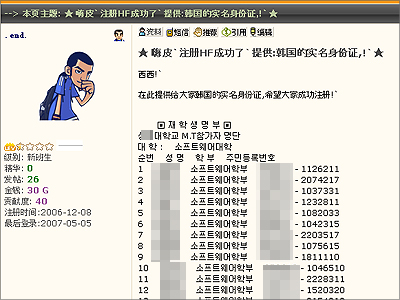

더 놀라운 것은 김씨의 동료 학생 203명 명단과 전공, 주민등록번호도 함께 검색됐다는 점. 이 명단은 각종 중국어 사이트는 물론, 스페인어 사이트에도 찾을 수 있었다. 이들 사이트에는 203명 외에 다른 한국인들의 주민번호도 올라와 있었다. 그 중 한 명의 이름으로 다시 검색하니 또 다른 이들의 주민등록번호 목록도 검색됐다. 이런 식으로 5분 안에 500여 명의 주민등록번호를 알아낼 수 있었다.

이 개인 정보들은 블로그에 올려놓은 것도 있고, 엑셀이나 PDF 파일로 검색되기도 했다. 일부는 주민등록번호는 물론 나이·직업·주소, 사생활 일정까지 검색이 가능했다.

인터넷상의 개인 정보 유출에 대한 각종 대책에도 불구하고 구글 검색을 통한 개인 정보 유출이 여전히 심각하다.

- 게다가 한번 노출된 개인 정보는 네티즌들이 이런저런 블로그나 사이트에 나르면서 쉽게 없어지지 않는다. 올 1월에는 편의점 업체인 ‘세븐 일레븐’ 인턴지원자 1281명의 개인정보가 구글 검색으로 노출이 되면서 물의를 빚었다.

정보통신부는 지난해 “전국민을 대상으로 구글 데이터베이스에 저장돼 있는 주민등록번호 노출 여부를 조사한 결과 약 90만 개의 주민등록번호 일부 또는 전체가 노출된 것으로 나타났다”고 밝혔었다.

패스워드를 쳐야 열람이 가능한 공공 문서도 공공연히 검색망에 걸려들고 있다. 올해 초에는 구글 검색으로 공공기관 452 곳에서 5400여 건의 개인정보를 확인할 수 있었다는 보도가 있었다. 정부는 급기야 지난달 17일 ‘공공기관 홈페이지 개인정보누출 방지 가이드라인’을 제정해 보안 의식 강화에 나서기도 했다.

구글 검색을 통해 개인 정보가 유출되는 유형은 두 가지. 가장 일반적인 케이스는 구글 검색을 통해 방문한 웹페이지에 개인 정보가 나와 있는 경우다.

최근 구글 검색엔진은 주민등록번호 중 뒷번호 7자리를 ‘*’로 바뀐 상태로 보이도록 했지만, 여전히 주민번호 13자리가 모두 노출돼 있는 경우도 허다하다. 해당 웹페이지가 삭제되더라도 검색 결과에 개인 정보가 일부 남아있는 경우도 많다.

두 번째 경우는 ‘인증우회방식’. 인증우회방식이란 로그인과 같은 인증 절차를 거치지 않고 해당 데이터베이스에 접근하는 것을 말한다. 개인정보를 담고 있는 정부 공공문서는 보통 패스워드를 입력해야 열람이 가능하지만, 인증우회방식을 통해 구글에서 검색이 되는 사례가 많이 있다.

상명대 재학생 명부 및 주민등록번호도 애초에 이런 방식으로 검색 엔진에 잡힌 것으로 보인다. 이미 올해 초 언론에 보도되면서 문제가 됐지만, 이 목록을 다시 중국 네티즌들이 자신의 블로그나 사이트에 퍼나르면서 지금까지도 검색에 잡히는 상황이다. 원본 문서의 보안을 강화하거나 삭제하더라도 이미 한 번 퍼진 개인 정보는 이런 식으로 인터넷상을 떠돌게 된다. 이는 애초에 유출 자체를 막아야 한다는 점을 보여 주는 것이다.

음란물 접근도 무방비 상태다. 국내 포털 사이트들이 시행하고 있는 ‘금칙어에 대한 성인 인증’을 아직 구글은 채택하지 않고 있다. 예를 들어 ‘야동’이라는 단어를 치면 아무런 여과 없이 관련 웹페이지를 검색할 수 있다. 또 최근 개시한 ‘웹 히스토리’ 검색기록 서비스에서는 ‘검색 관련 최근 인기 검색어’라는 이름으로 검색 동향을 파악할 수 있다. 국내 포털들의 ‘실시간 인기 검색어’ 서비스와 유사하다. 그러나 해당 인기 검색어들은 성인 키워드 일색이어서 문제가 되고 있다. 실제 검색하는 단어들이 그대로 반영됐기 때문이다.

구글측은 검색에 따른 개인정보 노출은 강력한 ‘검색 기술’ 때문이라는 입장이다. 피해자 개개인의 요청이 있으면 사후에 대응할 수 있지만, 사전에 막기는 어렵다는 것이다. 그러나 업계에서는 “인터넷 관리자들의 ‘보안 의식’만을 강조하면서 자체 대책 마련에는 무심하다”는 지적도 나온다.

구글은 지난 2003년 한국어 서비스를 시작한 뒤, 국내 인터넷 검색시장에서 2% 이내의 점유율을 기록하는데 그쳤다. 구글은 올해 들어 전면적인 ‘현지화 서비스’를 외치며 본격적인 국내 사업을 추진 중이다.

'▒ 새로운소식 ▒' 카테고리의 다른 글

| 한국 자동차의 역사 ...최초의 국산 자동차 한자리에 (0) | 2007.05.10 |

|---|---|

| 갱년기 쇼핑중독’ 내가 왜 이러는지 몰라… “안 산다” 해놓고 또… 조절안돼 (0) | 2007.05.09 |

| 고려장' 횡행…학대당해도 쉬쉬하는 노인 (0) | 2007.05.08 |

| KBS,수신료 인상 본격 추진 (0) | 2007.05.08 |

| 집중력이 내 아이의 인생을 결정한다’ (0) | 2007.05.07 |