국기(國技)이자 전통 스포츠인 태권도 종주국으로서의 한국 위상이 크게 흔들리고 있다.

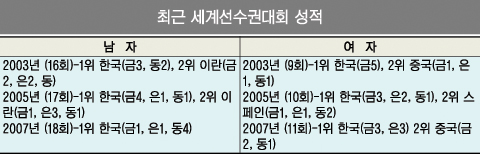

한국은 22일 끝난 제18회(여자 제11회) 세계태권도선수권대회에서 힘겹게 종합우승을 지켰다. 하지만 속을 들여다보면 고조된 위기감에 떨고 있다. 총 16체급(남녀 8체급씩)에 출전한 한국은 특히 남자부에서 금1, 은1, 동4개로 역대 최악의 성적을 냈다. 대회 3회 우승을 달성한 핀급 최연호(국군체육부대)만이 정상에 올랐다. 한국은 1987년 시작된 이 대회에서 그동안 최소한 금메달 3개 이상씩을 따냈었다. 오히려 종합우승이 위태로워 보였던 여자부에서는 금 3, 은 3개를 따내 개최국 중국(금2, 동1)의 추격을 따돌리고 1위를 지켜 종주국의 자존심을 지켰다.

태권도 종주국의 위기는 그만큼 세계적으로 전력 평준화가 이뤄졌음을 말해준다. 태권도가 더 이상 한국의 전유물의 아니라 세계인의 것으로 보편화됐다는 얘기다. 이번 대회에서 남자부 금메달 8개는 한국, 미국, 스페인, 대만 등 기존 강자들을 포함해 말리, 크로아티아 등 8개국이 하나씩 나눠가졌다. 여자부에서도 한국과 중국 외에 스페인, 캐나다, 멕시코도 금메달을 가져갔다. '태권도의 세계화'라는 관점에서 긍정적으로 보는 시각도 있다.

문제는 한국이 변화보다는 현상 유지에 급급해 스스로 무덤을 팠다는 점이다. 과거에는 다른 나라와의 경기력이 차이가 났기 때문에 화려한 기술의 발차기가 한국 태권도의 대표적인 무기였다. 하지만 신체조건이 뛰어난 서구와 중동 선수들의 기량이 향상되면서 한국은 포인트 위주의 실리적인 플레이를 펼쳤다. 상대의 허점을 이용해 받아차기를 하는 소극적인 전략을 구사한 것. 이것마저 다른 나라 선수들이 따라하면서 한국 선수들이 설 자리는 점점 좁아지고 있는 셈이다.

선수들의 경험 부족도 문제다. 한국은 선수층이 두텁고 대표 선발 등 내부 경쟁이 치열하다. 그만큼 대표팀 선수들이 자주 바뀌면서 국제경기 경험이 부족한 상태에서 큰 경기에 나선다. 번번이 역전패를 당하는 이유이기도 하다. 반면 경쟁국들은 대부분 간판 선수들이 10년 이상 국가대표로 활동한다.

판정의 공정을 기하려는 세계태권도연맹(WTF)의 노력이 한국에게는 되레 '독'이 되는 경향도 있다. 지난 20일 한국 코칭스태프들이 판정에 불만을 품고 항의를 했다. " 이번 대회에서 유독 한국이 불이익을 많이 받았다 " 는 게 한국의 불만이었다. 대한태권도연맹의 한 관계자는 " 실제 비디오 분석을 하면 한국 선수단에 억울한 면이 있다 " 고 털어놨다. WTF가 그동안 판정 혜택을 받았다고 생각하는 한국에 불이익을 줌으로써 다른 나라들의 불만을 잠재우려는 의도로 풀이된다.

어쨋든 한국 태권도에 변화가 필요가 시점이다. 새로운 기술을 개발하고 경험있는 선수들로 대표팀을 꾸리는 방안도 고민해야 한다. 태권도 정책을 이끌어가는 유관 단체들의 내부 혁신과 협조도 필수적이다. 이러한 노력들이 이뤄지지 않는다면 1년 뒤로 다가온 베이징올림픽에서 종주국의 위상이 바닥에 떨어질지도 모른다.

박호근 기자 rootpark@segye.com